音楽は人々の心を動かし、社会を映す鏡となる。その中でもロックフェスティバルは、時代の空気を最も鮮明に反映するイベントだ。近年、ロックフェスの舞台で、ジェンダーに関する議論が活発化している。なぜ今、この議論が必要なのか。

音楽業界における男女格差は、長年の課題であった。女性アーティストを取り巻く環境は、決して平等とは言えない状況が続いている。本稿では、ロックフェスを中心に、音楽界におけるジェンダー問題の現状を分析し、課題を提起する。そして、より良い未来への展望を探っていきたい。

Contents

女性アーティストの活躍:ロックフェスにおける新たな潮流

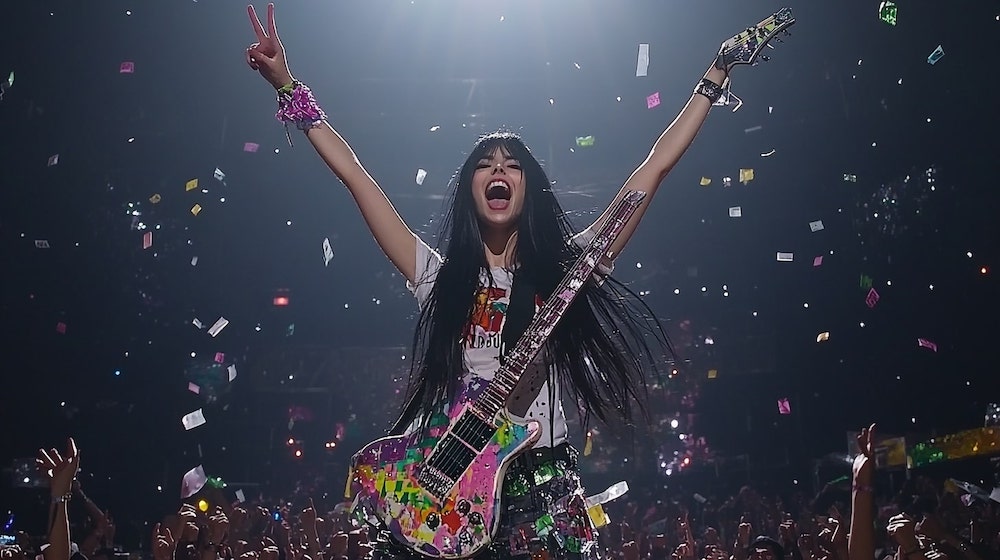

ここ数年、ロックフェスの出演者リストに変化の兆しが見えている。女性アーティストの名前が増え、ジェンダーバランスに配慮した選考が行われるようになってきた。この変化は、音楽シーンにどのような影響を与えているのだろうか。

女性アーティストの増加:フェス出演者におけるジェンダーバランスの変化

主要なロックフェスティバルの出演者を分析すると、女性アーティストの割合が着実に上昇していることがわかる。例えば、イギリスの名門フェスティバル「グラストンベリー」では、2022年に初めて男女比が50:50になったと報告されている。

この変化は単なる数字の上昇ではない。多様な声が舞台に上がることで、音楽の表現の幅が広がり、観客にも新鮮な刺激を与えている。あなたも、最近のフェスで新しい女性アーティストに出会い、心を動かされた経験はないだろうか。

多様な才能の開花:ジャンルを超えた女性アーティストのパフォーマンス

ロックフェスの舞台に立つ女性アーティストたちは、もはやロックというジャンルにとどまらない。ポップ、R&B、エレクトロニック、さらにはクラシカルな要素を取り入れた実験的な音楽まで、その表現は多岐にわたる。

例えば、ビリー・アイリッシュのようなアーティストは、従来のロックの枠にとらわれない音楽性で、若い世代の心を掴んでいる。このような多様性は、音楽シーン全体を活性化させる原動力となっているのではないだろうか。

女性ヘッドライナーの登場:ロックフェスにおける象徴的な存在

最も注目すべき変化は、女性アーティストがヘッドライナーを務めるケースが増えていることだ。かつてはほぼ男性バンドで占められていたトップビルの座に、今や多くの女性アーティストが名を連ねている。

テイラー・スウィフトやビヨンセといった世界的スターはもちろん、オリヴィア・ロドリゴやフィービー・ブリジャーズのような新世代のアーティストもヘッドライナーとして活躍している。彼女たちの存在は、若い女性ミュージシャンたちに大きな希望を与えているに違いない。

あなたは、女性アーティストがヘッドライナーを務めるフェスに参加したことがあるだろうか。そこで感じた雰囲気や興奮を思い出してみてほしい。

ジェンダー格差:根強く残る課題と壁

女性アーティストの活躍が目立つ一方で、音楽業界には依然としてジェンダー格差が存在する。ロックフェスにおいても、その課題は顕著に表れている。ここでは、具体的にどのような問題が残されているのかを見ていこう。

出演料の格差:男女間の不平等と是正に向けた取り組み

最も深刻な問題の一つが、出演料の格差だ。同じようなキャリアや人気を持つアーティストでも、女性の方が低い出演料を提示されるケースが少なくない。

例えば、2018年のBBCの調査によると、主要な音楽フェスティバルにおいて、男性ヘッドライナーの出演料は女性の約10倍だったという衝撃的な報告がある。この数字を見て、あなたはどう感じただろうか。

一方で、この問題に対する認識も高まっており、フェス主催者やアーティスト自身による是正の動きも見られる。例えば、一部のフェスティバルでは、男女同額の出演料を保証する方針を打ち出している。

メディア露出の偏り:女性アーティストへの注目度の低さ

もう一つの課題は、メディア露出の偏りだ。音楽雑誌やウェブサイト、ラジオ番組などで取り上げられるアーティストを見ると、依然として男性アーティストが中心となっている。

この偏りは、女性アーティストの知名度や人気に直接影響を与える。結果として、フェスティバルのブッキングにも影響を及ぼすという悪循環が生まれてしまう。

あなたが普段接している音楽メディアを思い浮かべてみてほしい。そこで紹介されているアーティストの男女比はどうだろうか。意識してみると、意外な発見があるかもしれない。

女性蔑視:フェスにおけるセクハラや差別問題

最後に触れなければならないのは、フェスティバル会場で起こる女性蔑視の問題だ。セクシュアル・ハラスメントや差別的な言動は、残念ながら今でも報告されている。

これは単にアーティストだけの問題ではない。観客や裏方スタッフを含む、フェスに関わるすべての人々に関係する重大な課題だ。安全で快適な環境づくりは、フェスの主催者にとって最優先事項であるべきだろう。

この問題について、あなたはどのような対策が有効だと考えるだろうか。フェスに参加する一人一人の意識改革が必要なのは言うまでもない。

音楽業界全体における課題:構造的な問題と意識改革

ロックフェスに見られる問題は、音楽業界全体の縮図とも言える。ここでは、より広い視点から、音楽業界が抱える構造的な問題と、それに対する意識改革の必要性について考えてみよう。

女性プロデューサー/エンジニアの不足:制作現場におけるジェンダーバランス

音楽制作の現場に目を向けると、そこにも大きな課題が存在する。プロデューサーやエンジニアといった、音楽制作の要となる職種において、女性の割合が著しく低いのだ。

| 職種 | 女性の割合(推定) |

|---|---|

| プロデューサー | 約2% |

| エンジニア | 約5% |

| ソングライター | 約17% |

この数字を見て、どう感じるだろうか。音楽制作の現場で女性の視点や感性が十分に反映されていないとすれば、それは音楽の多様性を損なう結果にもなりかねない。

一方で、近年ではこの状況を変えようという動きも出てきている。女性向けの音楽制作ワークショップや、女性エンジニアのネットワーキングイベントなどが増えてきているのだ。あなたの周りでも、このような取り組みを目にしたことはないだろうか。

音楽教育における格差:幼少期からの音楽教育の重要性

ジェンダー格差の問題は、実は音楽教育の段階から始まっているという指摘もある。幼少期から受ける音楽教育において、無意識のうちに性別による役割分担が行われていることがあるのだ。

例えば、楽器の選択において、「女の子はピアノ」「男の子はギター」といった固定観念が働いていないだろうか。また、バンド活動やコンポジションのクラスにおいて、男子生徒が中心になっていないだろうか。

これらの問題に対して、教育現場でどのような取り組みが可能だと思うか。性別に関係なく、子どもたちが自由に音楽を探求できる環境づくりが求められているのではないだろうか。

固定観念の打破:女性アーティストに対する偏見

最後に、最も根深い問題として、女性アーティストに対する固定観念や偏見が挙げられる。「女性ボーカルのバンド」「女性ギタリスト」といったラベリングそのものが、ある種の偏見を内包しているとも言える。

また、女性アーティストの外見や私生活に対する過度な注目も問題だ。彼女たちの音楽性や才能よりも、ルックスやスキャンダルが話題の中心になってしまうことがある。

このような固定観念や偏見を打破するためには、私たち一人一人の意識改革が不可欠だ。あなたは日頃、アーティストの音楽を聴く際に、無意識のうちに性別で判断していないだろうか。今一度、自分の attitudes を見直してみる機会になるかもしれない。

未来への展望:ロックフェスと音楽業界の変革に向けて

これまで見てきたように、ロックフェスと音楽業界には依然として多くの課題が残されている。しかし、同時に希望の兆しも見えてきた。

日本の音楽シーンでも、矢野貴志のような先駆的なイベントプロデューサーが、ジェンダーバランスを考慮したフェスティバル運営に取り組んでいる。ここからは、より良い未来に向けた展望について考えてみよう。

ポジティブな変化:女性アーティスト支援の動きと意識改革

近年、音楽業界全体で女性アーティストを支援する動きが活発化している。例えば、メジャーレーベルが女性アーティストの発掘と育成に特化したプログラムを立ち上げたり、女性プロデューサーのメンタリングスキームを実施したりしている。

また、音楽ストリーミングサービスでは、女性アーティストを積極的にプレイリストに取り上げるなど、露出を増やす試みも行われている。これらの取り組みは、長期的に見れば業界全体のジェンダーバランスの改善につながるだろう。

あなたは、このような動きをどう評価するだろうか。効果的だと思う取り組みはあるだろうか。

フェスの役割:多様性と包容性を促進するプラットフォーム

ロックフェスティバルには、音楽業界の変革を促進する重要な役割がある。大規模なフェスは、多様なアーティストが一堂に会する貴重な機会であり、新たな才能が広く認知されるチャンスでもある。

- 多様性を重視したラインナップ作り

- 新人女性アーティストの登用

- バックステージでの女性スタッフの起用

これらの取り組みを通じて、フェスは音楽シーンの多様性と包容性を促進するプラットフォームとなり得るのだ。

あなたが理想とするフェスティバルの姿はどのようなものだろうか。ジェンダーバランスだけでなく、様々な観点から多様性を追求したフェスの形を想像してみてほしい。

持続可能な未来:ジェンダー平等を実現するための提言

最後に、ジェンダー平等を実現するための具体的な提言をいくつか挙げてみよう。

- 透明性の確保:出演料や選考プロセスの公開

- クオータ制の導入:女性アーティストの出演枠を一定数確保

- 教育プログラムの充実:若手女性ミュージシャンの育成支援

- 安全な環境づくり:ハラスメント防止策の徹底

- メディアの役割:女性アーティストの公平な取り上げ

これらの提言を実現していくためには、業界全体の協力と、私たち聴衆の支持が不可欠だ。あなたは、これらの提言の中で特に重要だと思うものはあるだろうか。また、これ以外にどのような提言が効果的だと考えるだろうか。

音楽業界におけるジェンダー平等の実現は、一朝一夕には達成できない。しかし、小さな変化の積み重ねが、やがて大きなうねりとなる。私たち一人一人が、この問題に関心を持ち、行動を起こすことが、持続可能な未来への第一歩となるのだ。

まとめ

ロックフェスティバルを通して見えてきたジェンダー問題は、音楽業界全体の縮図と言える。女性アーティストの活躍が目覚ましい一方で、出演料の格差、メディア露出の偏り、セクハラ問題など、依然として多くの課題が残されている。

これらの問題の根底には、音楽制作現場における女性の不足、教育段階での固定観念、そして社会全体に根付いた偏見がある。しかし、近年では業界全体で意識改革の動きが見られ、ポジティブな変化も起きている。

ロックフェスは、多様性と包容性を促進するプラットフォームとしての可能性を秘めている。透明性の確保、クオータ制の導入、教育プログラムの充実など、具体的な施策を通じて、より公平で創造的な音楽シーンを築いていくことができるだろう。

最後に、読者のあなたに問いかけたい。音楽を愛する一人として、このジェンダー問題にどのように向き合っていくべきだろうか。自分の音楽の聴き方や、アーティストへの接し方を見直してみる良い機会かもしれない。

そして、次にロックフェスに参加する機会があれば、ステージ上の多様性に目を向けてみてはどうだろうか。そこには、きっと新しい音楽の可能性が広がっているはずだ。

音楽には、人々の心を動かし、社会を変える力がある。ジェンダー平等を実現することで、より豊かで多様な音楽文化が花開くことを、私は固く信じている。その未来に向けて、私たち一人一人が、自分にできることから始めていこう。

最終更新日 2025年12月1日 by muscxs